「南極観測船しらせ」を皆さんご存知でしょうか。名前は知らなくても、もしかしたら独特のオレンジ色の船としてテレビで見たことはあるかもしれません。

そのしらせが10月5日~6日に四国にやってきました。四国中央市発足20周年記念事業として三島川之江港に寄港・一般公開されましたので訪問してみました。(入場無料・事前申込不要)

■ご紹介HP https://www.city.shikokuchuo.ehime.jp/soshiki/2/43542.html

南極観測船しらせの概要

南極観測船とは

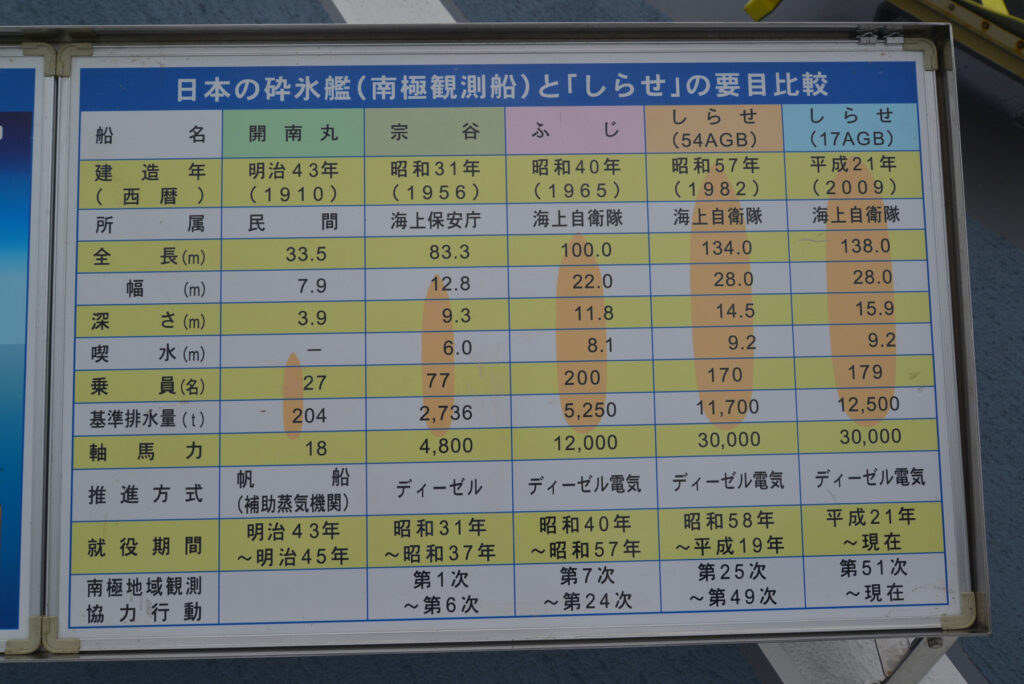

南極観測船とは南極への物資補給・人員派遣や観測・実験任務に携わる船のことで、国内では初代宗谷、2代ふじ、3代しらせ(初代)、4代しらせ(2代目)(2009年~)と運用されてきました。南極観測船は1965年より海上自衛隊によって運用が行われており、防衛省では砕氷艦と呼ばれています。なお、初代宗谷は東京都にある船の科学館にて屋外展示、2代ふじは名古屋市の「名古屋港ガーデンふ頭」に保存展示、3代しらせ(初代)は㈱ウエザーニュース社が所有し千葉県の船橋港に係留もされているなど、歴代の国内南極観測船は全艦現存しています。

砕氷艦

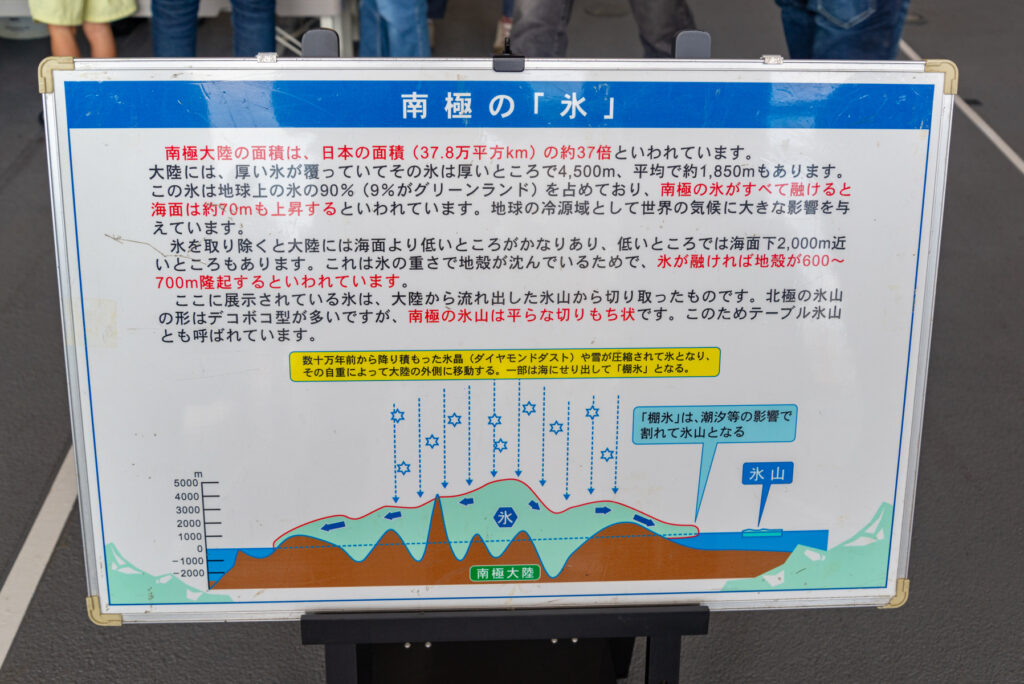

砕氷艦の名のとおり、しらせは南極大陸の昭和基地に向かうまで、南極の氷を砕きながら進みます。

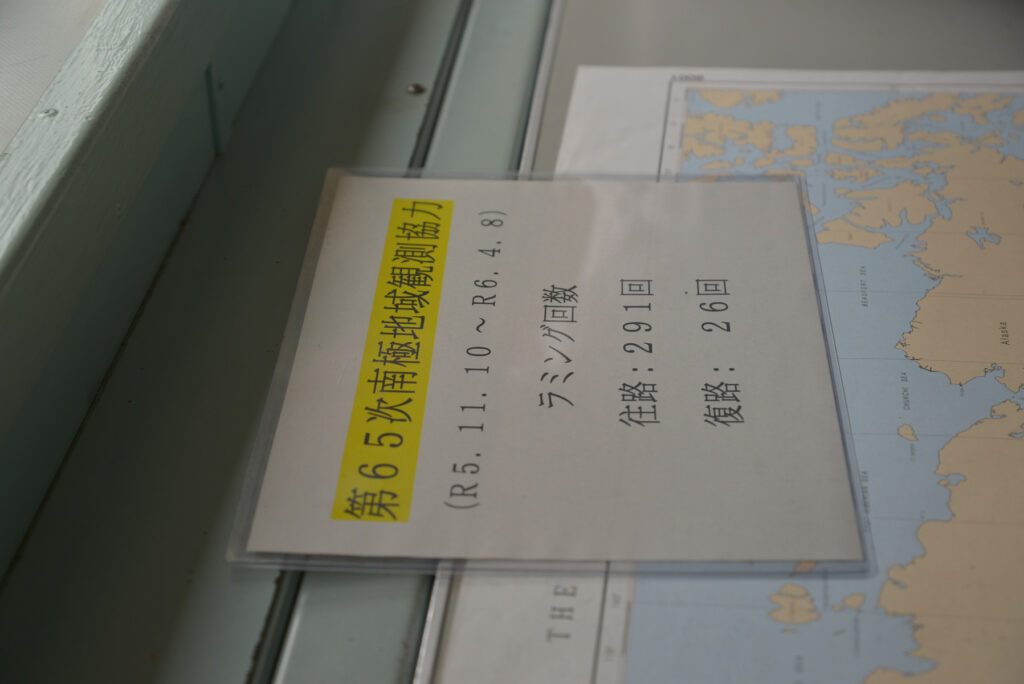

氷厚約1.5mまでの氷は、強力な推進力で連続的に砕氷して前進したり(連続砕氷)、氷厚約1.5m以上の氷は、いったん艦を200~300m後退させ、最大馬力で前進し、氷に体当たりするとともに氷に乗り上げ、艦の自重で氷を砕いて進んだりします(ラミング(チャージング)砕氷)。令和5年12月に昭和基地の沖合約230mの定着氷に到着し、昭和基地に接岸するまでのラミング回数は291回というので驚きです。291回も氷に突っ込んだらどこかダメージが出そうですが、訪問時に聞いたところ、塗装は剥げたが船体にゆがみはなかったとのことです!強い!船体にはステンレスクラッド鋼が使われており、これが非常に硬いとのこと。

艦名「しらせ」の由来

艦名しらせ(初代)の由来は南極の白瀬氷河に由来するものです。その白瀬氷河は南極昭和基地の南方に位置しており、南極に足を踏み入れた最初の日本人である白瀬矗(しらせ のぶ)の功績を称えて命名されました。現在のしらせ(2代目)の艦名については、当初混同を避けるために現在使われている艦艇名にはしないとされ、公募では南極の大和雪原(やまとゆきはら)にちなんだ「ゆきはら」が第1位だったようですが、白瀬矗の出身地である秋田県にかほ市から「しらせ」の艦名を望む投書が多数届いたこと(これにより、応募と手紙で公募1位)、就航時に初代「しらせ」は退役しており混同する恐れはないとして最終的に「しらせ」となりました。

船体の色

しらせと言えばこのオレンジ色の船体。この色は「アラートオレンジ」と呼ばれ、雪と氷で白一色の南極において、もっとも発見しやすい色として決められました。宗谷以降ずっとこの独特のオレンジ色。南極でぜひ見てみたいですね。見たことがあるしらせは全て国内なので…。

性能項目(パンフレットから)

| 項目 | 諸元 |

| 長さ×幅×深さ×喫水 | 138m×28m×15.9m×9.2m |

| 基準排水量 | 12,650トン |

| 最大速力 | 19ノット |

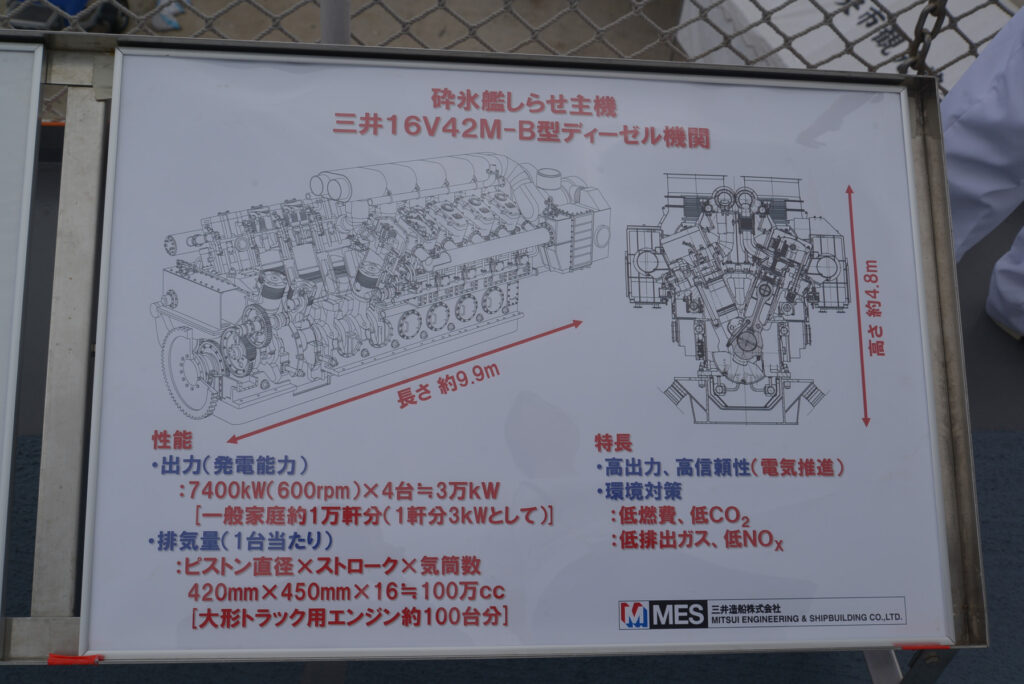

| 軸出力 | 30,000馬力 |

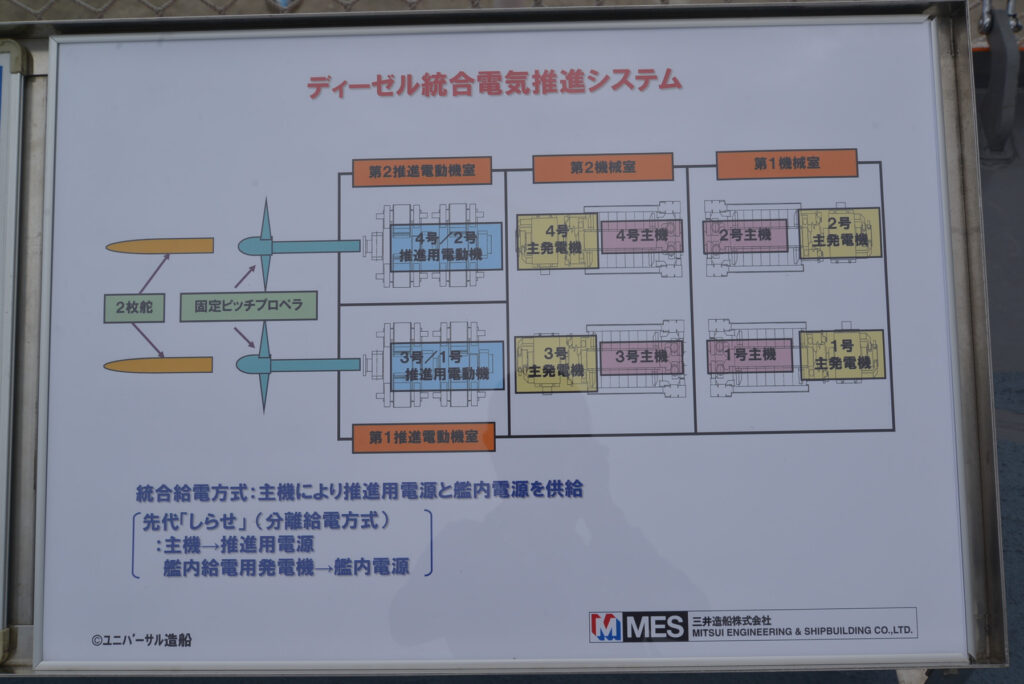

| 推進方式 | ディーゼル電気推進 |

| 推進器 | 固定ピッチプロペラ2軸 |

| 定員 | 乗組員約175名 |

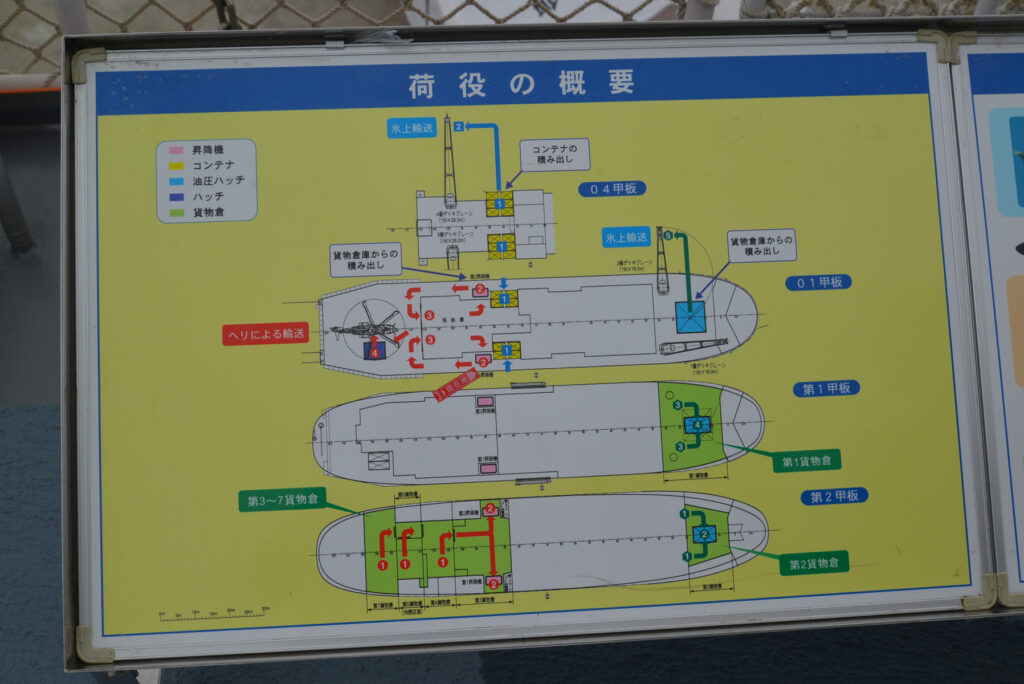

| 輸送能力 | 観測隊員等 約80名 輸送物資重量 約1,100トン |

写真ギャラリー

外観

んん”っ!でかいです!

乗船後の写真

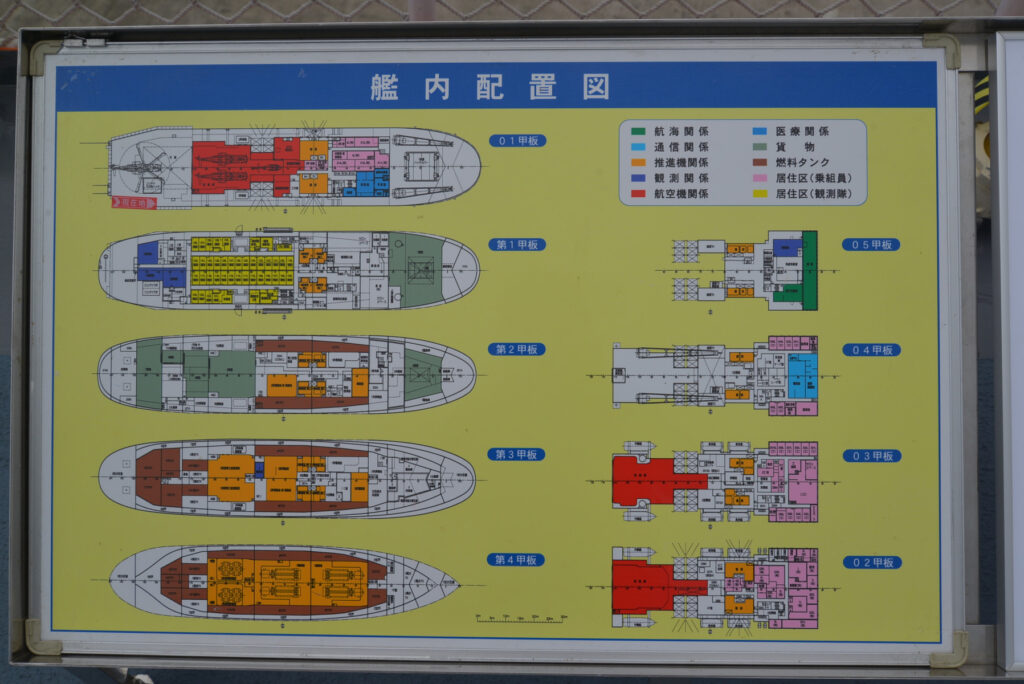

諸元パネル 写真

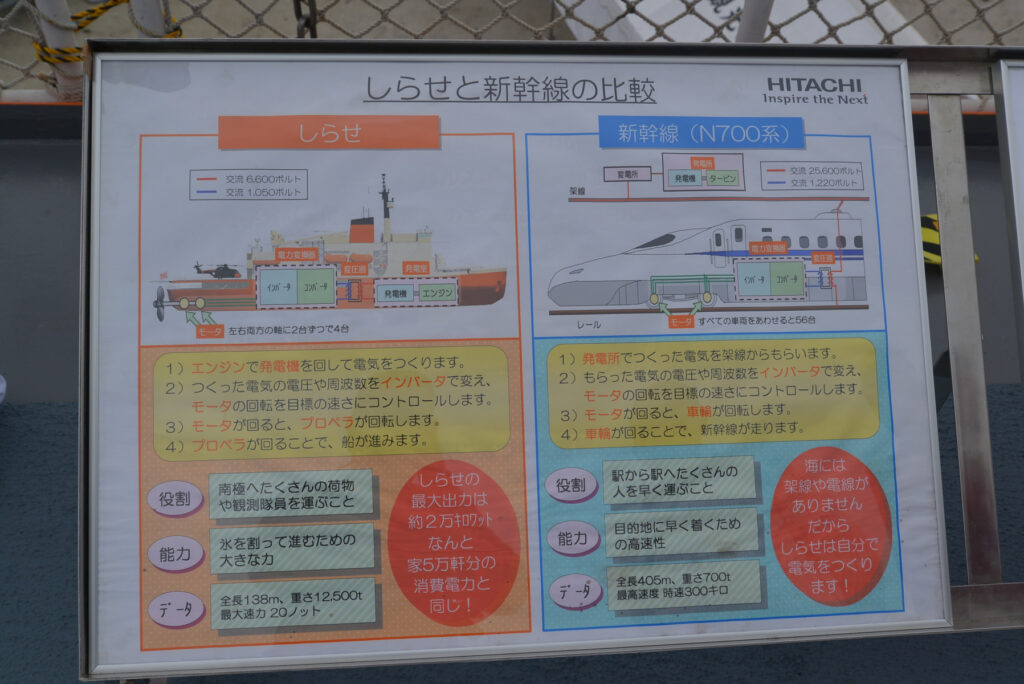

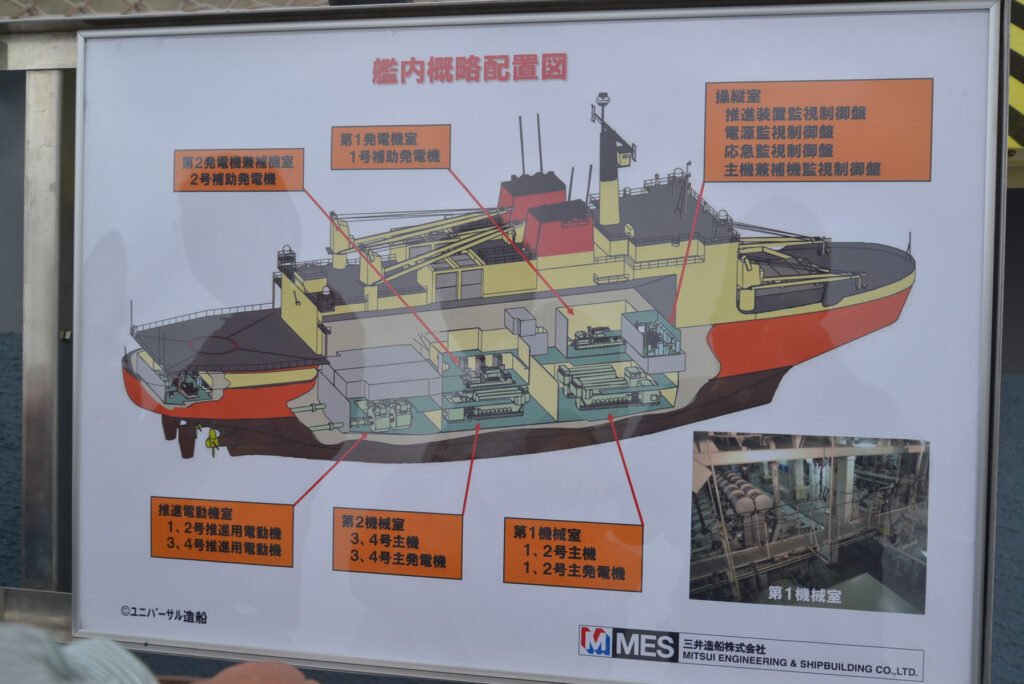

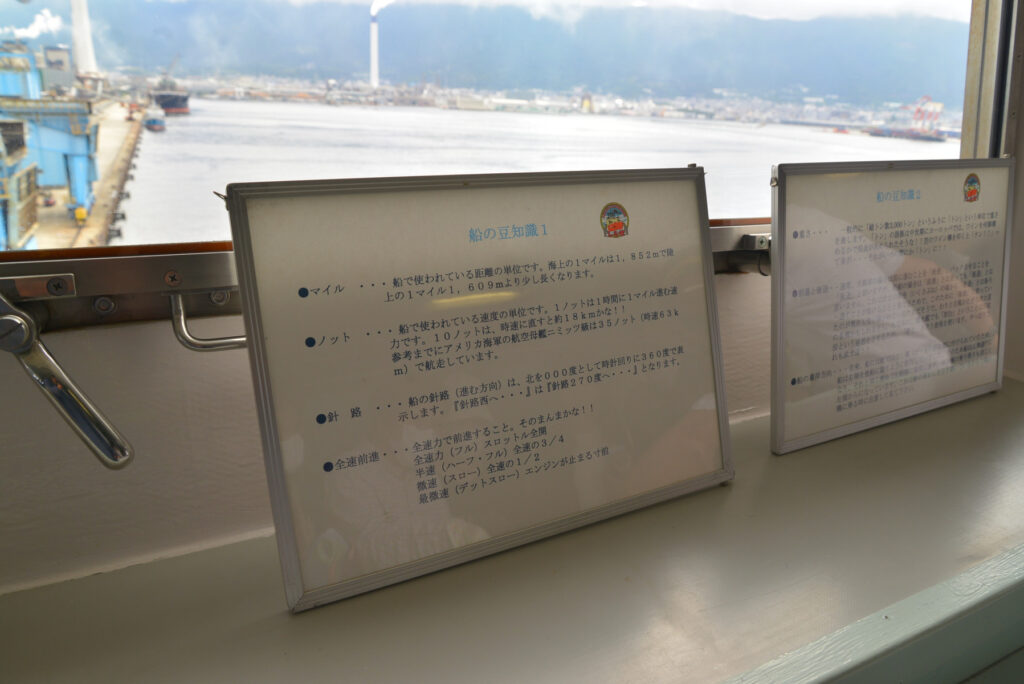

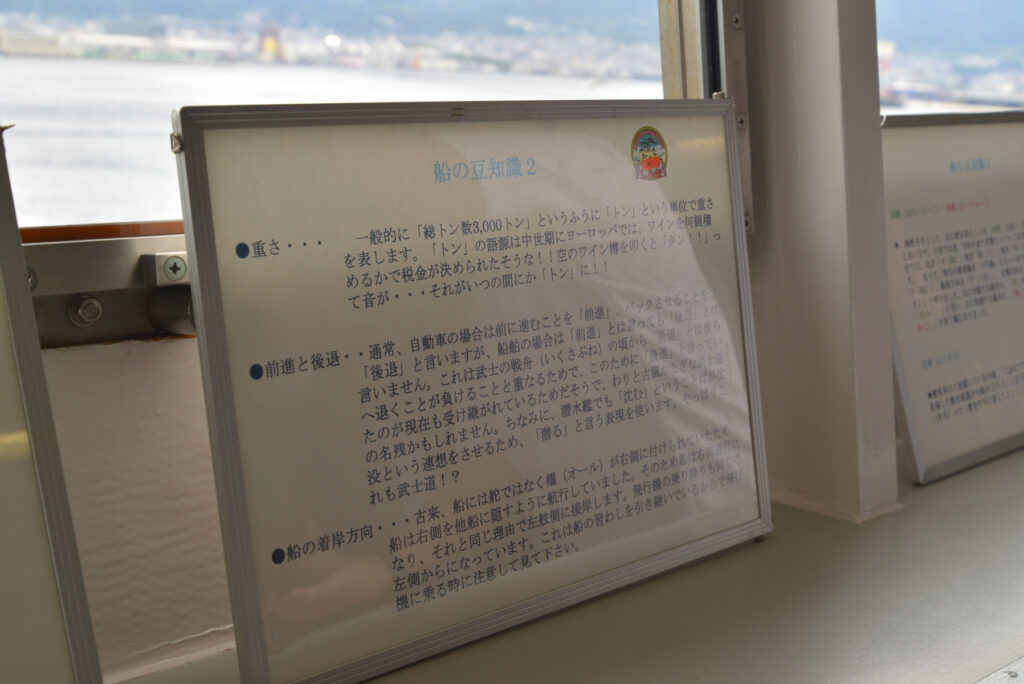

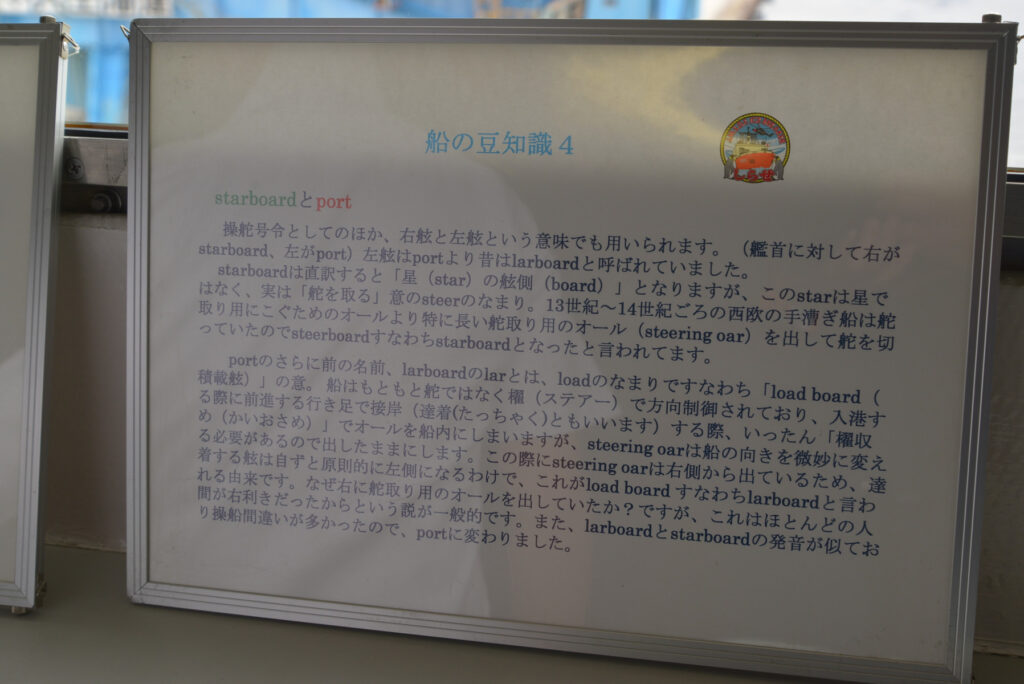

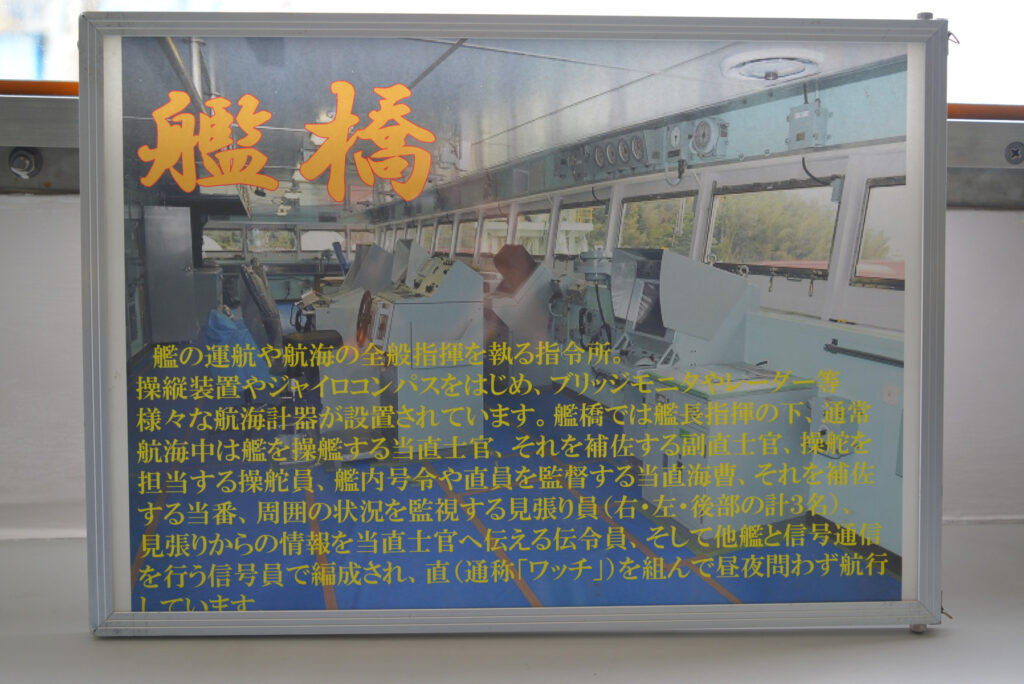

しらせで展示されていた情報パネルです。多分、どこかで調べば得られる情報なんでしょうが、こういうのって見るだけで楽しいですよね!

おまけ

しらせ艦内にあった説明関係です。トンの説明にある総トン数が、少し誤解を招きそうな気もします。総トン数という単語にあるトンとは、という説明だと思うのですが、総トン数は重さの単位ではなく、容積の単位ですので…。

コメント